典型表现:患者下肢刚能轻微活动,家属便急于搀扶行走,导致“画圈步态”“膝过伸”等异常模式固化。

科学依据:脑卒中后运动模式改变,过早行走会强化错误神经通路。研究显示,未经系统训练的偏瘫患者步行恢复率仅为65.2%,而规范康复组达89.7%。

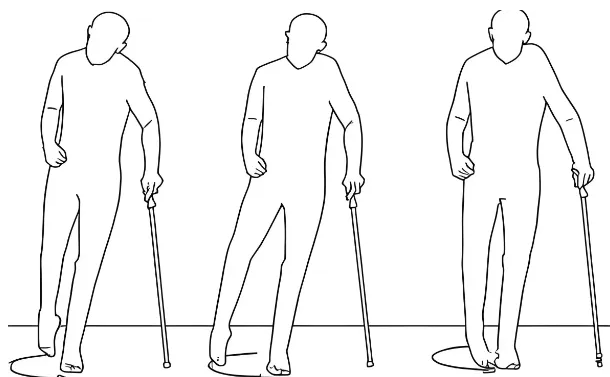

正确做法:需按“床上翻身→坐位平衡→床边站立→平行杠内步行”的顺序逐步训练。例如,患者需先完成“桥式运动”(仰卧位抬臀保持10秒)以增强核心肌群,再通过“重心转移训练”(前后左右移动重心)提升平衡能力,最后在减重步态训练仪辅助下模拟正常步态。

典型表现:家属每日为患者机械拉伸下肢,患者自身缺乏主动发力意识。

科学依据:被动运动仅能维持关节活动度,而主动训练可激活大脑运动皮层,促进神经重塑。一项针对120例患者的对照实验表明,主动训练组Fugl-Meyer下肢评分比被动组高18.6分。

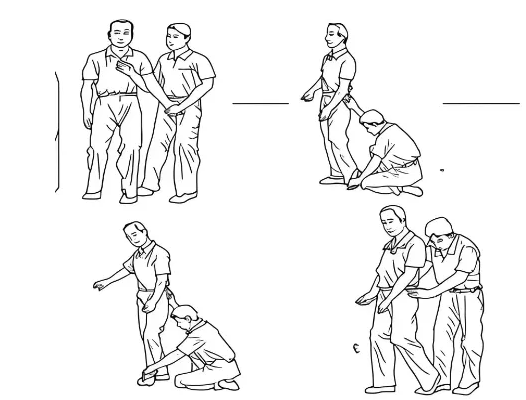

正确做法:引入“任务导向性训练”,如让患者用健侧手辅助患侧腿完成“屈膝→伸髋→踏步”动作,或通过“抗重力训练”(如斜床站立)激发肌肉收缩。对于肌力Ⅱ级以下患者,可采用神经肌肉电刺激(NMES)诱发肌肉收缩,再逐步过渡到主动运动。

典型表现:患者每日训练超2小时,出现膝关节肿胀仍坚持深蹲。

科学依据:过度训练会导致关节软骨磨损、肌腱炎等并发症。研究显示,康复训练强度需控制在患者最大心率的60%-70%,且单次训练后血氧饱和度不应低于95%。

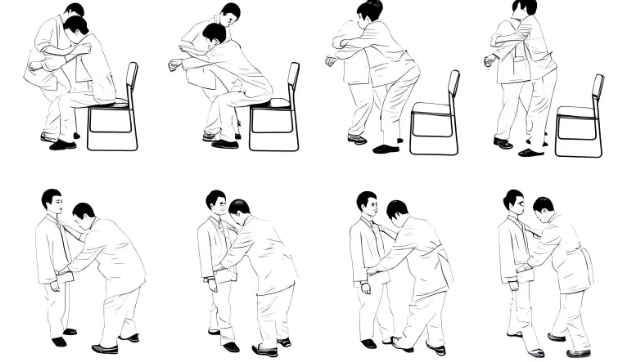

正确做法:采用“渐进式负荷”原则,如初始训练从每天2组、每组10次坐站转移开始,每周增加1组,直至能独立完成20次。训练中若出现关节刺痛、肌肉痉挛加重等情况,需立即停止并调整方案。

典型表现:患者长期平卧,下肢处于“髋内收、膝屈曲”畸形位。

科学依据:不良体位会加速肌肉短缩和关节变形。例如,仰卧位时若未在患侧膝下垫枕,可导致股四头肌挛缩,影响站立平衡。

正确做法:实施“24小时体位管理”:

早期介入:生命体征平稳后48小时即可开始床边康复,7天内转入康复科。

个体化方案:根据Brunnstrom分期制定训练计划,如Ⅱ期患者重点抑制痉挛,Ⅳ期患者强化分离运动。

家庭参与:家属需学习良肢位摆放、关节活动技巧,并记录患者每日训练进度(如步行距离、平衡时间)。

脑卒中下肢康复是“科学+耐心”的系统工程。避开误区、遵循规范,才能帮助患者重获行走自由,回归正常生活。